ばねとの出会いと違和感

中学の理科実験室で、私は一本のばねと出会った。机に取り付けたばね秤(ばねばかり)におもりを次々とかけていき、その伸びを測る──単純なフックの法則の実験である。

理想的なばねであれば、おもりの重さを2倍にすれば、伸びもきっちり2倍になるはずだ。ところが、ノートに記録されたデータをグラフにすると、理想的な数値から、わずかにずれている。美しいはずの直線がかすかにゆがんだ線になることに、私は奇妙な違和感を覚えた。優しい先生は「まあ誤差の範囲だろう」と笑ってくれたが、私にはその「誤差」がどうにも引っかかってしまったのだ。

結果そのものよりも、理想と現実の落差に目が行く。教科書通りにいかない現象が示すこの落差は何なのか。ばねは私に何かを語ろうとしているのではないか──空想ではあるが、当時の私は、そんなことを考え始めていたのかもしれない。

摩擦に出会う

後に私は「摩擦」という概念に真正面から向き合うことになる。摩擦とは、物と物とが擦れ合うときに生じる抵抗力である。物理の問題集では「摩擦は無視するものとする」と断り書きが入ることが多い。摩擦があると計算が面倒になるからだ。しかし現実の世界では、摩擦を完全にゼロにすることはできない。

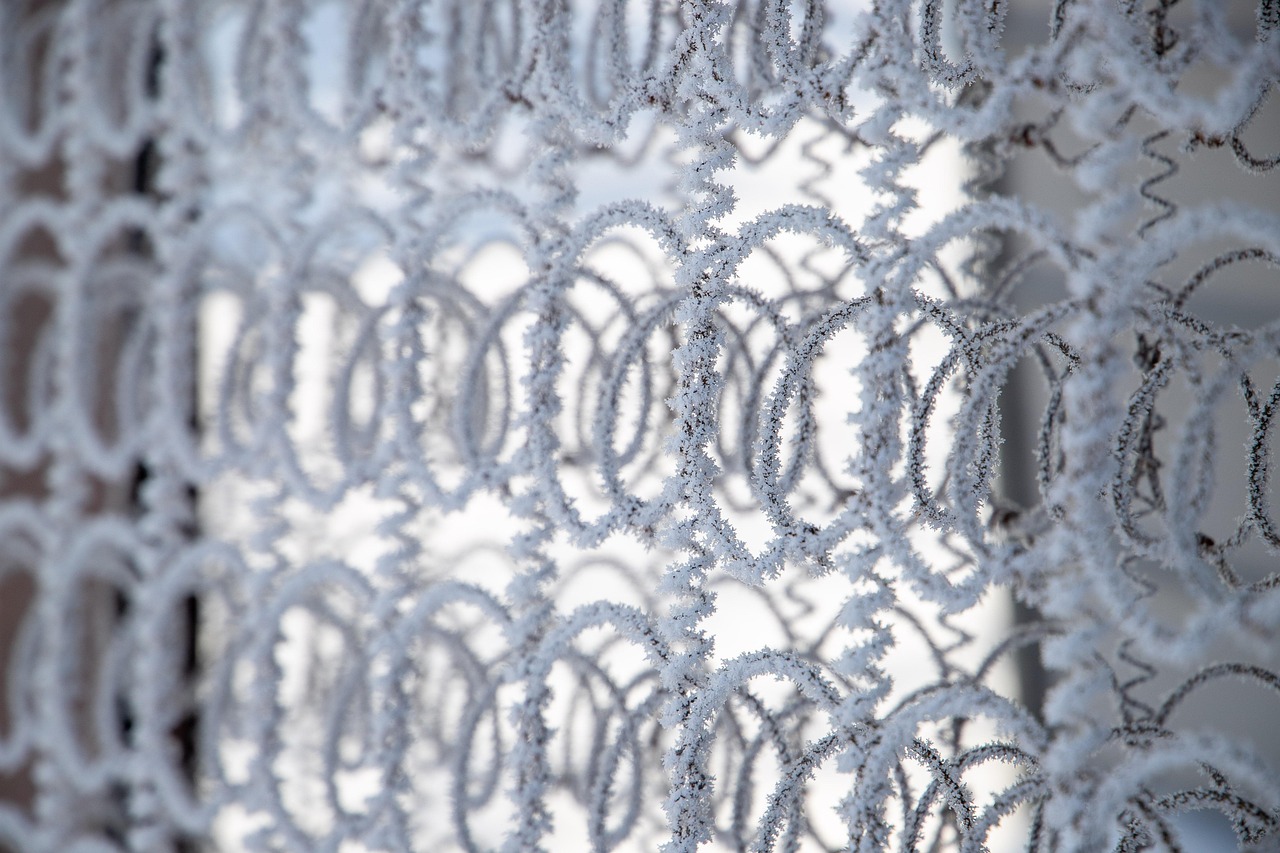

どんなにつるつるに磨かれた表面にも顕微鏡で見れば凹凸があり、それがざらつきとなって互いの動きを妨げる。摩擦によって運動はエネルギーを失い、やがて止まる。冬の日に両手を擦り合わせると暖かくなるのも、摩擦が運動エネルギーを熱に変えているからに他ならない。

あの実験でも、ばねの振動は永遠には続かなかった。何度か上下に揺れた後、ばねは静かに止まった。そのとき生じた微かな熱や、きしむ音に私は気づいた。摩擦がエネルギーを奪い、運動を殺した証拠だ。摩擦は常に現実世界に潜む影のようなものだと知った。理想のモデルには登場しないが、現実には決して無視できない存在。その存在が、理想と現実のズレ──私が感じた違和感の正体だったのである。

摩擦と人間関係の類似

摩擦という言葉は、物理だけでなく人間関係について語るときにも使われる。人と人とが関わるところには往々にして「摩擦」が生じる。例えば、友人同士でも意見の食い違いで衝突し、関係がぎくしゃくすることがある。それはまさに心と心の間の摩擦だ。職場でも家庭でも、私たちは日々知らず知らずのうちに互いを擦り減らし、擦り減らされながら生きているのではないか。

理想的には、誰とでも衝突せず円滑にやっていけたらどんなに楽だろう。しかし、人間がそれぞれ異なる凸凹を持つ限り、軋轢なしにぴったりと重なり合うことは難しい。

むしろ小さな摩擦もない「つるつる」の関係など本当にあり得るのだろうか。摩擦が全くなければ、お互い接触していないのと同じだ。あるいは、一方が他方に合わせて滑っているだけかもしれない。それは果たして健全な繋がりと言えるのか。

幸い、多少の摩擦があっても人間関係は壊れるばかりではない。むしろその摩擦を通じて相手の考えを知り、自分の形を見直し、関係を深めていくこともできる。長年連れ添ったパートナーが互いの角を少しずつ丸めていくように、衝突と調整を繰り返して人は相手との擦り合わせ方を学んでいくのだ。摩擦は痛みを伴うが、全く無痛の関係よりも、そこから生まれる温かさや理解があるように思える。

摩擦とは、接触したもの同士の関係性を転写するはたらきとも言えないだろうか。

ナンシー・カートライトとの邂逅

その後、私はある本に出会った。ナンシー・カートライトという科学哲学者の著書で、そのタイトルは『How the Laws of Physics Lie』。物理法則はいかに嘘をつくか──そんな挑発的な題名に惹かれて読み始めた。内容は衝撃的だった。

ニュートン力学の基本法則や方程式は、一見すると万物に当てはまる真理のように思える。しかし実際には、それらの法則が厳密に成り立つのは非常に特殊な条件下だけで、現実世界の複雑さすべてを捉えているわけではないというのだ。摩擦のない真空状態でしか正確でない法則を、現実世界でも絶対であるかのように語る――それが「嘘」という表現の意味だった。

私はこの本を読み進め、心の中で何度も頷いた。教科書の法則が示す美しい世界と、私たちが直面するざらついた世界。両者の間に横たわるギャップこそが重要なのだと、カートライトは教えてくれたように思う。あのとき理科実験で感じた違和感は無駄ではなかったのだ。理想のばねと現実のばねの落差に戸惑った自分を、過去の自分を、本の中の彼女の言葉がそっと肯定してくれているようだった。

非可換な世界と摩擦の意味

数学には可換(かかん)と非可換という概念がある。可換とは順序を入れ替えても結果が同じになる性質のことだ。例えば足し算は可換であり、2+3も3+2も同じ5になる。しかし、現実世界の多くの現象は非可換である。つまり、物事の順序を変えれば結果も変わってしまうのだ。

摩擦はこの非可換性を象徴する存在である。例えば、床の上で重い箱を10メートル押して元の位置に戻すことを考えてみよう。摩擦がなければ、押して戻せばプラスマイナスゼロ、何事もなかったかのように元通りになるだろう。だが実際には、一度押してしまえば、戻すときには押すとき以上の労力がかかり、手元には何も残らずわずかな熱だけが残る。往復しても元には戻らない──それが摩擦のある世界だ。

人間の営みもまた非可換である。一度起きてしまった出来事は、どんなに後で埋め合わせをしても、起きなかったことにはできない。友人と言い争った後で謝っても、その記憶が完全に消えるわけではない。傷つける言葉を放ってしまい、慌てて「冗談だ」と付け加えたところで、最初から言わなかったのと同じにはならないだろう。私たちの時間は常に一方向に進み、経験の跡は消えずに残る。

摩擦はその跡を確かなものにする力なのだ。

摩擦の意味とは何だろうか。それは単に運動を妨げる厄介者だろうか。確かに摩擦はエネルギーを浪費させ、物体をすり減らし、ときに人の心をもすり減らす。しかし同時に、摩擦があるからこそ世界には歴史が刻まれる。

全く摩擦のない世界を想像してみてほしい。どんな物も人も、相互作用しても少しも傷つかず、形を変えず、熱も生まない。一見平和で完璧な世界かもしれない。だがそこでは、おそらく何が起きても痕跡が残らず、すべてがするすると過ぎ去ってしまうだろう。摩擦がゼロなら、過程も記憶も残らない。出来事に意味付けをしようにも、何も蓄積されないのだ。

結局のところ、摩擦があるから私たちは悩み、学び、変わっていく。摩擦による痛みやロスは、私たちが現実と深く関わっている証拠でもある。ざらついた世界に生きるということは、そうした摩擦と付き合っていくことに他ならない。そして、その摩擦が生み出す軋みや熱こそが、世界にユニークな物語を与えているのではないか。

結び:ばねから世界へ

理科室の小さなばねから始まったこの思索は、いつしか世界全体へと広がっていた。教科書の中の理想と、現実に感じるざらつき。その狭間にぽっかりと空いた落差に、私はいつも心を惹かれてきたのだと思う。

今では、あのとき感じた違和感を大切に思っている。ノートに残された数値そのものは忘れてしまったが、ばねが見せてくれた理想とのズレは、私に現実の本質を教えてくれたからだ。理想通りにいかないこと、計算が合わないこと、衝突してしまうこと──その一つ一つに、現実という世界からのメッセージが宿っている。私たちが生きるこの非可換な世界の真実が、そこに表れているのだ。

ばねにぶら下げたおもりをそっと外すとき、ばねは微かに軋んで静止した。そのかすかな音が、私には世界の囁きのように聞こえる。ばねが教えてくれたこの世界のざらついた手触りを、これからも忘れずにいたいと思うのだ。

Leave a comment